近日,我院王继飞副教授、翟亚新教授等在准二维钙钛矿光电器件研究领域取得突破,并在校定TOP期刊Angew Chemie上发表题为“Halogen Bonding Enable Improved Performance and Stability of Dion-Jacobson Perovskite Solar Cells”的研究论文。(论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202500131)

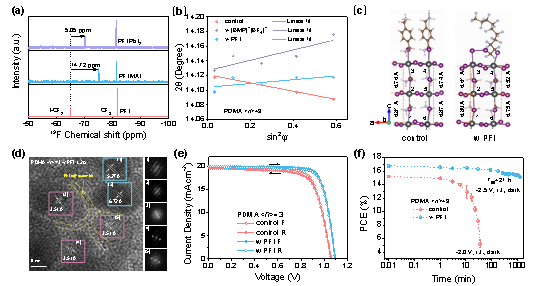

图1.(a)PFI及与不同碘化合物作用后的19F核磁谱。(b)PFI及[BMP]+[BF]-调节(PDMA)MA4Pb5I16基钙钛矿后的晶格应力。(c)计算的垂直于b轴的Pb-I框架平面微观结构图。(d)PFI在晶界处自组装的TEM图。(PDMA)MA2Pb3I10基准二维钙钛矿太阳电池的(e)J-V曲线和(f)反向偏压下PCE随时间变化曲线。

不良的相分布和固有的残余晶格应力仍然是制约高性能和高稳定二维(2D)或Q-2D钙钛矿太阳能电池(PSCs)的瓶颈,尤其对于Dion-Jacobson(DJ)型Q-2D PSCs。鉴于此,本研究基于DJ准二维钙钛矿易形成的高密度碘物种缺陷,从碘物种管控出发,设计了卤素键供体分子和离子液体两种策略。利用perfluorodecyl iodide (PFI)末端较强正电碘离子(σ-hole)与钙钛矿中未配位负电碘离子之间形成的强卤素键,调节了DJ钙钛矿薄膜结晶过程,降低了薄膜中碘物种缺陷密度,实现了残余晶格应力和相分布的双向调节。此外,结合第一性原理计算和TEM表征,揭示了卤素键调控晶格应力和相分布的作用机理。PFI可在DJ钙钛矿晶界自组装而形成一种RP-like晶体结构,形成晶格应力释放位点。同时,PFI通过调节刚性有机间隔离子1,4-phenylenedimethanammonium (PDMA)的组装方式(约束和非约束晶体结构),使初始薄膜中PDMA的组装方式由约束型为主导的晶格结构调整为非约束型为主导的晶体结构或两种组装方式的结合,实现了PDMA-基DJ钙钛矿晶体结构中Pb-Pb间距和Pb-I-Pb键角的调控。该工作从原子核外电子云分布调节角度设计出卤素键,并从晶体结构中原子组成的参数等微观角度揭示了DJ钙钛矿晶格应力的形成和调控机制,为二维钙钛矿进一步在量子信息器件中的设计与应用提供了一定的实验与理论基础。

近年来,王继飞副教授、翟亚新教授等围绕高效稳定杂化钙钛矿半导体光电器件的设计与制备,开展了多学科交叉研究,取得了一系列原创研究成果,以第一和通讯作者(含共同)在国际顶级期刊Angew Chemie(doi.org/10.1002/anie.202500131);Nano Letters,38,11873-11881(2024)等上发表。

我校研究生邹晴晴为论文的共同第一作者,王继飞副教授与西北工业大学郭媛媛为论文的共同通讯作者。我校翟亚新教授、周虹鹏教授,博士生李颖,硕士生李国婷等参与了本项研究工作。该研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、湖南省科技重大专项、湖南省科学技术厅等项目基金的支持。我校景辉教授为本工作提供了宝贵讨论和指导。

一审:贺兵香

二审:廖洁桥

三审:刘红荣

当前位置:

当前位置: